Voici que le prologue à Protée, écrit par Claudel pour la « Comédie de Paris », et dans lequel la « teinturière de l’Olympe », Iris, « l’agent du technicolor », venue chez le Vieux Poète chercher des films et découvrant Prouhèze sur un bout de pellicule, a cessé d’être un simple jeu de l’imagination. Le Soulier de satin est devenu un film.

Ce n’était pas la première fois qu’une œuvre de Claudel, selon la formule consacrée, était portée à l’écran. En 1954, déjà, Roberto Rossellini avait filmé Jeanne au bûcher avec Ingrid Bergman dans le rôle principal, mais le film faisait suite à une mise en scène de l’oratorio d’Arthur Honegger, réalisée par le cinéaste italien pour le San Carlo, l’opéra de Naples, et ce film tourné dans le théâtre lui-même était très étroitement lié à la conception scénique originelle.

L’entreprise du réalisateur portugais Manoel de Oliveira était tout autre, car l’opération de filmer une œuvre de Claudel était ici conçue en termes propres de cinéma, indépendamment de l’enregistrement d’une mise en scène de théâtre déjà existante et dont on aurait voulu garder le souvenir.

Il est curieux de remarquer ici comme l’entrée de l’œuvre de Claudel au cinéma semble devoir passer par le nom de San Carlo. En effet, si le film de Rossellini a été tourné au San Carlo de Naples, c’est en traversant la Méditerranée, au bord de l’Atlantique, dans un théâtre qui se présente comme la réplique du San Carlo, et pour cela appelé le São Carlos, à Lisbonne, que Manoel de Oliveira a placé l’ouverture de son film avec l’apparition de l’Annoncier.

Le film a été tourné au Portugal ; en français, mais au Portugal — ce Portugal justement dont le rôle déterminant à l’époque des Découvertes semble un peu absent à cause de ce jeu d’optique qu’invoque Claudel lorsqu’il dit s’être permis de comprimer les pays et les époques. Manoel de Oliveira n’a d’ailleurs jamais songé tourner Le Soulier de satin autrement qu’en français.

Dans leur très grande majorité les acteurs sont français et le réalisateur a auditionné plus de cinq cents comédiens à Paris. Certains d’entre eux sont des acteurs bien connus. Ainsi Marie-Christine Barrault incarne La Lune ; la grande Denise Gence, Saint Jacques ; Bernard Alane, le Vice-Roi de Naples ; Jean-Pierre Bernard reprend le rôle de Camille qu’il avait tenu au Théâtre de France aux côtés de Geneviève Page, et Anne Consigny est Doña Sept-Épées, personnage qu’elle incarnait déjà dans la version de 1972 de Sous le Vent des Iles Baléares. Elle était la petite Marie de Sept-Épées dans la grande scène d’adieu de la troisième journée en prologue au spectacle.

Le rôle principal, celui de Don Rodrigue, Manoel de Oliveira l’a confié à l’acteur le plus important de la scène portugaise, Luis Miguel Cintra. Son Rodrigue est rude, solide, il a l’allure farouche, presque sombre, des conquistadores. Manuela de Freitas (qui, à Lisbonne, a été Violaine et Lechy Elbernon, à la scène) compose une Doña Isabel à l’amertume difficilement contenue, au regard bleu-gris à la fois interrogateur et froid.

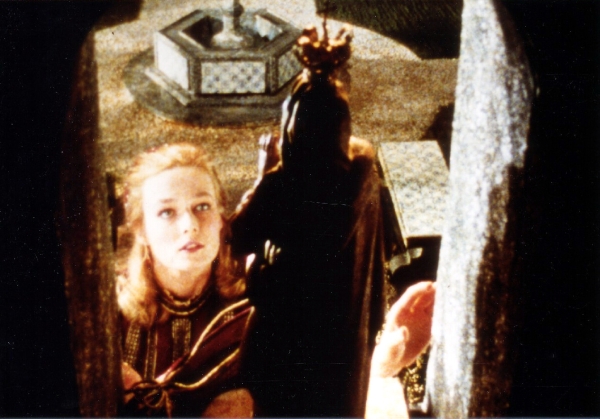

Tous les rôles ont été minutieusement attribués par le cinéaste pour qui il n’existe pas de rôles secondaires mais simplement des rôles plus courts que d’autres. C’est avec beaucoup de patience qu’Oliveira a cherché les actrices qui incarneraient Prouhèze, Musique et Sept-Épées car il fallait joindre à un talent sans faille une extrême jeunesse. Patricia Barzyk, soudain blonde pour les besoins du film, beauté sculpturale aux yeux bleus, Anne Gautier, réellement « toute musique » et Anne Consigny, ardente, obstinée, ont chacune à peine vingt ans.

*

* *

Lorsqu’on décide de monter Le Soulier de satin, le problème qui se pose d’entrée de jeu est celui de la durée. Le texte n’a jamais encore, même dans les versions d’Antoine Vitez et d’Olivier Py, été représenté dans son intégralité. Bien que Manoel de Oliveira aime les films longs, les films qui prennent le temps de se dire et de se dérouler (Amour de perdition durait presque quatre heures et demie), il n’a pas été possible d’envisager pour des raisons de production et de distribution de filmer le texte dans son entier comme le réalisateur l’avait d’abord souhaité.

Sans enlever jamais aucune scène, on a donc pratiqué des coupures dans le texte de manière à obtenir quatre films correspondant aux quatre journées, d’environ une heure et demie chacun, et sans rien ôter, dans la mesure du possible, de son poids au texte, car c’est un des facteurs importants de la fascination qu’il exerce.

*

* *

Manoel de Oliviera (qui avec « Aniki-Bóbó » est considéré par beaucoup comme le précurseur du néo-réalisme) a conçu le film Le Soulier de satin comme un hommage à Georges Méliès.

À l’exception de la scène d’ouverture au São Carlos, tout est tourné en studio, avec des décors, des machineries et des toiles peintes. Le Théâtre São Carlos joue le rôle d’intermédiaire entre le monde concret, celui de la rue, et le monde de l’imaginaire. Il est l’antichambre de l’illusion et de la magie du spectacle. Lorsque la caméra recule depuis l’atrium vers la salle, précédant une foule pressée de prendre place, elle conduit le spectateur du film, en suivant l’Annoncier, vers une scène (que ce soit scène de théâtre, de théâtre lyrique ou de cirque, peu importe) sur laquelle est dressé un grand écran vide (l’écran est sur la scène, il ne la remplace pas encore) où apparaîtront, appelés par le discours de l’Annoncier, d’abord un bateau à la dérive puis le Père Jésuite.

Partant du sens que l’on donne couramment au mot cinématographique, il est sûr que cela peut paraître une véritable provocation de ne pas profiter, pour raconter une histoire aussi chargée de péripéties que celle du Soulier de satin, des possibilités d’un tournage au grand air, en pleine mer, dans des décors naturels. Il eût été facile, dans la richesse des images qu’offre au touriste le Portugal, de trouver des salles de palais royaux, des maisons nobles, des plages, des déserts, des auberges fortifiées comme celle où Prouhèze donne rendez-vous à Rodrigue, et même sans aller jusqu’à Mogador de trouver dans la péninsule une citadelle d’architecture semblable. Mais placer le texte du Soulier de satin dans le réel, c’eût été sinon le détruire du moins le placer en porte à faux.

On ne peut pas jouer la carte du réel avec un texte d’une telle portée symbolique et d’une telle charge spirituelle. D’ailleurs l’Espagne, l’Afrique, l’Amérique et la Sicile de Claudel ne sont jamais que des fantômes poétiques de ces pays et de ces continents. Il fallait préserver une cohérence essentielle entre le texte et la vision esthétique. Aussi au lieu de placer Le Soulier de satin au contact d’une réalité immédiate, trop rugueuse, avec de vraies pierres, une vraie mer, le réalisateur a préféré lui insuffler la vie dans la boîte magique qu’est le studio de cinéma et faire se mouvoir les personnages dans un monde esthétique entièrement recréé à leur intention.

De fait, Le Soulier de satin est la pièce qui, de tout le théâtre, peut le mieux brouiller les pistes dans cette vieille querelle qui oppose le théâtre et le cinéma. Il échappe résolument à toutes les conventions et à toutes les règles du théâtre. Il est parfaitement injouable tel quel, et toutes les tentatives jusqu’à nos jours de le mettre en scène ont bien montré que pour jouer cet immense poème, il fallait le mutiler, le rogner ici et là. Claudel était à l’étroit dans les limites soudain trop strictes d’une scène de théâtre ; il appelait de tous ses vœux, et à maint endroit, le cinéma comme un prolongement naturel. Il devait considérer que ses contemporains avaient une idée trop convenue, trop limitée du théâtre. On le sent qui a envie de bousculer joyeusement tout cela, de respirer à pleins poumons. La démarche de Manoel de Oliveira n’est pas sans parenté avec celle du poète. Il tient à bousculer, lui aussi, une idée reçue, celle que l’on a du cinéma, cette petite idée qui n’accorde souvent que le bien pauvre privilège du grand air, des extérieurs (alors que, faut-il le rappeler, les Capitaine Blood et autres Aigle des mers qui ont fait la gloire d’Hollywood, étaient tournés en studio. Ce n’est que la perfection des trucages qui fait croire au grand large). Le cinéma d’Oliveira, comme le théâtre de Claudel, a besoin de respirer à pleins poumons, car il étouffe dans la sacro-sainte heure et demie de projection, avec de petits textes ou des textes légers qui laissent penser que le cinéma a les épaules trop frêles pour aborder les grands poèmes, et surtout il ne peut se satisfaire des kyrielles de conventions qui, par un accord tacite et ancien, semblent régenter ce que doit être et ne pas être le cinéma. Théâtre-cinéma, cinéma-théâtre, Le Soulier de satin commence au théâtre São Carlos et il s’achève en découvrant la vaste enceinte intérieure du studio dans lequel aura été tourné le film. Le réalisateur n’aime pas les cloisonnements.

*

* *

Lorsque Manoel de Oliviera aborde le travail d’une scène, il commence par mettre les personnages sur le plateau. Il règle alors les moindres emplacements et déplacements, avec une précision qu’on qualifierait volontiers de maniaque (il s’agit souvent de quelques rares centimètres d’écart par rapport à la position initiale). Il demande ensuite aux comédiens de jouer la scène sans leur donner aucune indication sinon où porter leurs regards car les regards ont au moins autant d’importance que les déplacements des acteurs sur le plateau. Puis, après un premier filage de la scène, il reprend et règle patiemment, encore et encore, tel ou tel détail. Il demande aux interprètes d’abandonner ici un éclat facile, là une intonation un peu trop réaliste, et de répétition en répétition, il les conduit à un jeu toujours plus soutenu, plus intense et intériorisé. En revanche, pour les scènes comiques, il laisse presque libre cours à leur fantaisie ou à leur imagination, corrigeant seulement les gestes parfois et le rythme. Lui-même ne laisse rien deviner. On dirait un ouvrier scrupuleux, précis, s’interdisant de lever la tête de son travail. C’est alors que tout se crée. Peu à peu, la poésie naît de cette conjonction tatillonne ordonnée par le réalisateur entre les différentes parties du décor, les lumières, le jeu des comédiens, la musique du texte. Chaque chose devient un élément du merveilleux : la mèche de Sept-Épées que soulève la brise, la voile orangée du bateau, les différents bleus de la mer et du ciel, le regard intrépide et clair de la jeune fille, la vague qui vient battre régulièrement le flanc de la barque, et le texte qui s’élève au milieu de tout ça, comme si tout n’était là que pour le recevoir et pour l’exalter.

Mais la caméra donc ? Car nous sommes au cinéma ! La caméra, elle, est toujours un peu en retrait. On pourrait la croire oubliée. Mais non, loin de là, toute cette mise en place a été conçue pour que la caméra puisse enregistrer au mieux ce qui se passe devant elle, sans aucune pirouette ni poudre aux yeux d’aucune sorte. Elle est l’ouvrière discrète et infaillible qui vient ajouter à l’intensité d’une scène, l’intensité et la rigueur de son cadrage. Elle met inlassablement en image ce que le réalisateur veut exactement qu’elle regarde et retienne. Par un simple mouvement elle isole un personnage ou deux dans les moments de particulière émotion, et quand elle s’approche et resserre son cadre, on dirait que c’est pour transcrire avec gravité les pages les plus lyriques, passant ainsi qu’on le fait à l’opéra du récitatif au chant, attentive à saisir l’âme au sortir des mots.

Loin du théâtre filmé, il s’agit d’une mise en scène conçue avec la complicité constante et impérieuse de la caméra, car c’est elle, l’œil privilégié, l’œil chargé de garder la seule mémoire de ce qui se sera déroulé.

Jacques Parsi